黎明之战内鬼最后结局

黎明之战的结局中,并没有出现明确的内鬼。但游戏故事暗示,混沌军团中的奸奇信徒可能渗透了帝国军,在关键时刻发动背叛。然而,叛徒的具体身份和动机仍是谜团,为续集和猜测留下了空间。

你看过乡村放映的露天电影吗?同时,看过哪些记忆深刻的乡村露天电影

记忆从来都是不讲道理,随时以一种排山倒海泛滥成灾的阵势,突然想起了小时候,一场场的露天电影。

以及放电影的,那一个个热闹沸腾的很晚才睡觉的夜晚,露天电影都是在天黑之后,儿时有很长一段时间对天黑喜爱,大都跟露天电影有关。

尽管,这样的夜晚少之又少! 如同我对母校的记忆,大都停留在,校门前的大操场。只因操场就是放露天电影的场所,那时的电视,还没到我的家乡,唯一的娱乐,就是偶尔的放次电影,那该是怎样值得庆祝的事情,信息灵通的早早知道,就是不肯说卖着关子。搞得别人吃完饭都没心思。

村干部把村中有点权威和有点学识的人,都叫去帮忙了。可见放一场电影有多隆重。

记忆最深的就是改编自聊斋的《画皮》看的我好长时间不敢一个人睡,不敢看外面的黑夜。小时候只觉得鬼好可怕!长大后才知道:活人比死人可怕!

其实,对于孩童的我们来说,不重要,重要的是晚上有什么零食吃。 记得一部电影的名字就叫《娇娇小姐》,这么美丽而有富想象力的名字,让我的乡亲们,旖旎了半天的想象力。那该是怎样的一位美丽的姑娘,不过,电影开场后,乡亲们很是失落,原来啊,娇娇小姐是只大熊猫!哈哈!但乡亲们很快拾起了失落的心情,津津有味的看着。

至于想象力的落空和讨论电影好看或者不好看,喜欢哪个人或者不喜欢哪个人?那将是接下去好几天的谈话的内容。

不过也有另当别论的,那就是,平时有了好感的男女小青年,碍于别人的眼神或是自己的腼腆,露天的电影场,倒是个绝佳的场所。借着讨论电影,试探一下,伊人所思或是君子所喜!

还有一次放的电影名字《两对半》,让很多自觉家教甚严家风很好的家长们,把成年还没对象的女儿们,反锁于家中,不准去看,怕看坏了孩子的思想。

每次看电影,父亲带我,奶奶妈妈带弟弟,爷爷独自一人最后去,爷爷是家里的后勤部长,在确定安全后,才离家去看电影。

很小的时候看过一部这样的电影。

那个时候全村的人都跑去看,也没有路灯啥的,都是打着手电去的。

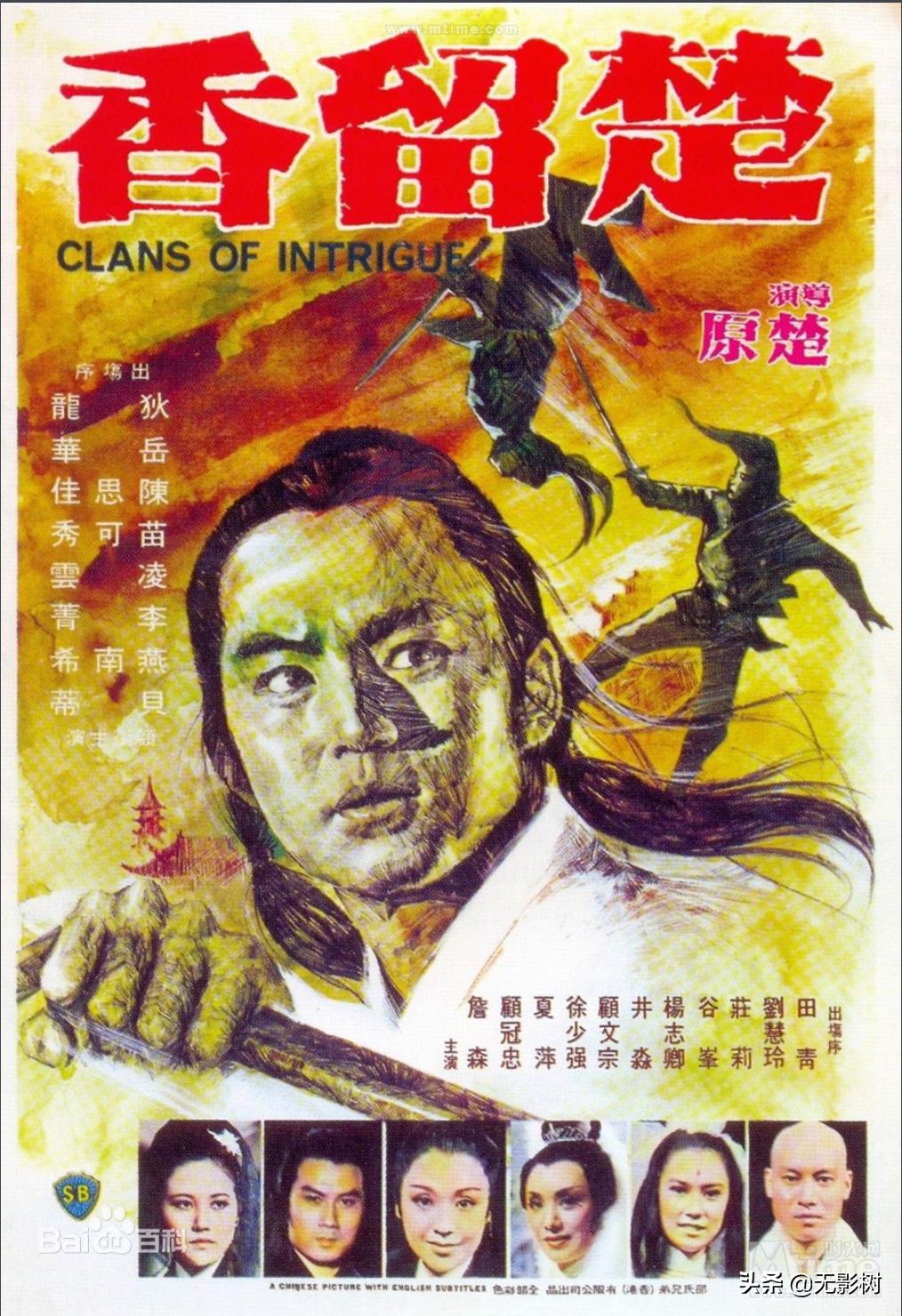

我还记得那天晚上看的片子是《楚留香》,已经太多太多年了啊,让我对楚留香这个名字念念不忘了很多年。

另外的很早的电影记忆就是学校组织的看电影的活动,我记得看过的有《离开雷锋的日子》,当时还要写作文的,不是光看了就结束了。

早些年露天电影还较流行,那时候小朋友一听说有露天电影就会十分兴奋早早的就拿着小板凳,兜里装着些瓜子之类的小吃,去占位等待,高兴得像过节一样。那时在兵团,农场,学校也常常会放些露天电影来改善业余生活,那时候的业余生活比较单调,能看场电影无疑是种享受。随着时代的发展,技术的进步这样的露天电影越来越少了,数码技术代替了放映机坐在家里就能分享。但在广大的农村地区这样的露天电影还是必不可少的,是改善文化生活的一个途径。这次在密云古北口村就赶上村里的老放映员在为大家播放一部老电影。今天就和大家一起去分享这一久违的露天电影。

记忆从来都是不讲道理,随时以一种排山倒海泛滥成灾的阵势,突然想起了小时候,一场场的露天电影。

以及放电影的,那一个个热闹沸腾的很晚才睡觉的夜晚,露天电影都是在天黑之后,儿时有很长一段时间对天黑喜爱,大都跟露天电影有关。

尽管,这样的夜晚少之又少! 如同我对母校的记忆,大都停留在,校门前的大操场。只因操场就是放露天电影的场所,那时的电视,还没到我的家乡,唯一的娱乐,就是偶尔的放次电影,那该是怎样值得庆祝的事情,信息灵通的早早知道,就是不肯说卖着关子。搞得别人吃完饭都没心思。

村干部把村中有点权威和有点学识的人,都叫去帮忙了。可见放一场电影有多隆重。

记忆最深的就是改编自聊斋的《画皮》看的我好长时间不敢一个人睡,不敢看外面的黑夜。小时候只觉得鬼好可怕!长大后才知道:活人比死人可怕!

其实,对于孩童的我们来说,不重要,重要的是晚上有什么零食吃。 记得一部电影的名字就叫《娇娇小姐》,这么美丽而有富想象力的名字,让我的乡亲们,旖旎了半天的想象力。那该是怎样的一位美丽的姑娘,不过,电影开场后,乡亲们很是失落,原来啊,娇娇小姐是只大熊猫!哈哈!但乡亲们很快拾起了失落的心情,津津有味的看着。

至于想象力的落空和讨论电影好看或者不好看,喜欢哪个人或者不喜欢哪个人?那将是接下去好几天的谈话的内容。

不过也有另当别论的,那就是,平时有了好感的男女小青年,碍于别人的眼神或是自己的腼腆,露天的电影场,倒是个绝佳的场所。借着讨论电影,试探一下,伊人所思或是君子所喜!

还有一次放的电影名字《两对半》,让很多自觉家教甚严家风很好的家长们,把成年还没对象的女儿们,反锁于家中,不准去看,怕看坏了孩子的思想。

每次看电影,父亲带我,奶奶妈妈带弟弟,爷爷独自一人最后去,爷爷是家里的后勤部长,在确定安全后,才离家去看电影。

我是灯花物语,此题我来一答。我小时候,就是在上世纪七十年代末、八十年代初,经常看乡村露天电影。《喜盈门》、《地道战》、《月亮湾的笑声》、《黑三角》、《七品芝麻官》、《少林寺》等影片,我至今记忆犹深。

那时候,乡村的文化生活是很贫瘠的,缺书少报,没有电视,除了收听广播外,看露天电影便成为奢华的视听盛宴。

每次放电影,村里一般会用大喇叭广而告之。到了傍晚,公社里的电影放映员,就会支上雪白的、长方形的、镶着一圈黑边的影布,并架好放映机。这时候,心急的孩子们,就忙着搬着板凳去抢占观看的好位置。夜色笼罩乡村时,丢下饭碗的大人孩子陆续就座,一时间人声鼎沸,暄闹异常。电影一旦开始放映了,人们的注意力便集中到了荧幕上,瞬间便鸦雀无声了。天上的星星静悄悄的,地上的人们静悄悄的,只有荧幕上的人们在说话。

我那时不喜欢和别人抢座位,就到影布的后方去看,这样除看到的字是反的,别的倒也没什么。荧幕前黑压压一片人,荧幕后,往往就一个孤独的我。我很享受这种寂静和孤独。不过,有时候,影布是架在一面墙上的,我就没有了机会去享受我的孤独,只好和大家挤在一处欣赏影片。

放完一卷胶片后,放映员便忙着换下一卷。此时,观众席上便会有些许的躁动,打呵欠的,评论刚才看过的情节或者人物的,埋怨放映员动作慢的,呵斥孩子的,各种声音都有。这个过程也就几分钟时间,几分钟后,观众席上便重新恢复了平静。也有特殊的情况,等待的时间比较长,那就是遇到“跑片”的时候。所谓的“跑片”,就是有两个村庄、甚至三个村庄同时放映同一部影片,这个村庄演完了一卷胶片,下一卷胶片在别的村庄正在上演,或者是在从别的村庄来的路上。这个时候等待的时间就较长了,等待半个小时也是正常的。等待归等待,不满归不满,但一般没有人会离开。

自己的村庄不是每天都放电影的,甚至一个月也不一定放上一场。所以,一旦听到外村有放电影的消息,人们便会早早吃罢晚饭,三五结伴,多数是步行,也有骑自行车的,兴奋地奔向目的地。有的人喜欢恶作剧,故作正经地告诉大家:今天某某村放电影呢,放的是战斗故事片《战斗英雄白跑路》。聪明的人听了一笑置之,忠厚的人便信以为真了,就成了“英雄白跑路”。

除了公社(80年代初期改称乡政府了)安排放的电影,村里谁家有红、白事了,也常有人凑份子,请人放电影。红事的话,多数会放《喜盈门》,这部影片批评了不孝顺老人、妯娌不和睦的现象,有教育意义。有时也放《李天保娶亲》,是一步戏曲片。白事的话,合适的影片不好找,聪明的放映者便说放映《李天保吊孝》吧。其实放的还是《李天保娶亲》,只不过里面有吊孝的情节。

到后来,时兴个体户了,有的村庄便有了专门的电影院。说是电影院,其实还是露天的,一个大院子,也没有座位,进院子看电影要买票。到底是条件太简陋了,这样的电影院寿命都不长。我记得最后一次在村里的电影院看电影,看的是《少林寺》。当时这部功夫片风靡全国,人们对它十分痴迷。我买了票,进影院时,验票员却不能验票了,人太多了,我被周围的、后面的人拥挤着进了影院,根本没机会把票给验票员。影院四周的墙头上、树木上,都爬满了人。要是现在出现这样的情况,估计警察都要干预了。

没有电影可看的时候,往往就到乡政府、工商所等公家单位去看电视,为了方便大家观看,电视是放在院子里的,所以也是露天的。那时看到的电视剧,印象比较深的有《霍元甲》、《陈真》、《白眉大侠》等,还有动画片《蓝精灵》。

再到后来,电视逐渐普及了,走进了各家各户,露天电影、露天电视便退出了历史舞台。近几年,县里的文化大篷车送电影下乡,也是露天的,去看的人很少。在文化生活异常丰富的今天,露天电影风光不再了。

看过。

我大概七八岁的时候吧,村里开始经常放露天电影。我村有个戏台,戏台边有个磨坊,影幕就挂在磨坊的东墙上,东墙是一大片空地,村里的男女老少吃了饭,每人搬个小板凳,坐在那里边吃边看,男人们抽着烟叶子,女人们唠着嗑,小孩们跑来跑去。

那时候播放最多的电影是《海灯法师》和《少林寺》,还有《少年犯》啥的,其他还有一些革命电影好像,轮流演,每场爆满。那时候村里特别穷,好多人家家里都没灯,不是没电线,而是点不起点灯,交不起电费。偶尔安了灯,也不常点,用的时候着一下,不用了赶紧拉灭,就跟电话刚出来一分钟好几块钱的时候打电话一样。所以人们看电影成了唯一的消遣。

也没几年,好像就是两三年吧,电视机就在村里普及了,开始是黑白电视,后来是彩色电视,人们就都跑到别人家里看电视了,电影也没人来放了。

很高兴回答你的问题。我是一个80后,乡村露天电影是我小时候一段美好的记忆。现在想想都怀念那段时光。

以前村里来放电影的都会提前把大幕挂起来,等着吃完晚饭就开始放,对我们这些小屁孩来说哪还有心思吃饭啊,巴拉几口就搬着小凳子出去占好的位置去了,一个个打打闹闹的,别提有多开心了,那个时候村里的大人也都出来看,可热闹了。记得很小的时候我一般都坚持不到电影结束就睡着了,然后我爸就把我背回家了,再大大上小学初中就一堆小孩在一起看了,那时总是特别羡慕这些放映员,感觉机器是那么的神奇,胶片从一个盘转到另一个盘上,就放出来电影了,还有声音。我们总爱围着机器看,但是不敢碰哈哈,怕碰坏了。

那时候看的电影大多是抗战电影,我印象比较深的就是《地道战》、《地雷战》、《狼牙山五壮士》,当然还有那时候红极一时的动画片《葫芦娃》,基本上每个小孩都会唱,那时候那种开心跟欢笑是那么的纯真。

现在有时候回去,村里有时候还会去放电影的,大多都是政治任务,基本上就没人出去看了,现在网络发达,露天电影也慢慢的退出了历史的舞台。有时想想现在的孩子有什么乐趣呢?都是在家看手机、玩电脑,他们在物质条件上市幸福的,但是在精神上真的不如我们那个时代。

看到这个题目,我就想起了那个时候的那种欢声笑语,人呢总是这么的奇怪,小时候盼着长大,现在呢又渴望回到那个纯真的少年时代!

你好!很高兴来回答你的问题,我是@陈尊群 。

我看过乡村放映的露天电影,那是小时候最开心的事。

只要看到打麦场上搭起了银幕,就知道晚上有电影,心里就会像要过年一样。时刻看天上有没有云彩,心里想:千万别下雨啊!

巴不得马上就天黑,到了下傍晚,就早早搬上凳子占地方。最佳位置是银幕前10步左右的地方,近了要仰头,远了看不清。

为此,每次都要上演“诸侯争霸”,胜者,洋洋得意坐下,败者只好把凳子挪到稍远的己的封地,可怜那最弱的只好去银幕的背面看。

终于到了晚上,打麦场上人山人海,放映员小顾不紧不慢的摆弄着发电机、放映机。随着一阵轰鸣声,场上的电灯亮了,小顾用他那地方普通话说:“社员同志们,现在开始放映”。

照例是先放《新闻简报》 ,当看到“伟大领袖毛主席”,会见那个大鼻子的美国人“一棵松”(尼克松)时,我们会高呼“毛主席万岁”!

《新闻简报》放完后,接着就放正片。有时候,停下不放了,小顾说:“今天跑片,片子没到”。

大家只好等,大人们吸烟闲聊,孩子们欢起来,窜来窜去,疯累了,就在地上睡着了。

迷迷糊糊中,听到“片子来了”,又睁开眼,尽管是不知看了多少遍片子,像《白毛女》、《地道战》、《地雷战》、《上甘岭》、《英雄儿女》,台词都能背出来了,仍然看得热血沸腾。

1945黎明之战丁荷第几集出场

1945黎明之战丁荷第3集出场。

《黎明之战》是由巴特尔执导,张国强、汤嬿、张鲁一主演的抗战剧。该剧讲述了一群无人知晓的小人物在反法西斯战争的大背景下凭借自己的力量保家卫国的故事该剧于2016年4月5日在东方电影频道首播。

剧情简介

太平洋战争关键时期,东江纵队某支队长蔡广德和“老冤家”聂达全一起,配合港九大队涉险成功营救美国飞行员,成就一段中美友谊佳话。为配合盟军的作战计划,东纵司令派蔡广德率领分队挺进香港,破坏日军军事要塞。

为了爱人吕布貂蝉甘愿变老,是哪部剧

为了爱人吕布貂蝉甘愿变老,是电视剧三国演义中的情节。该剧中吕布最后在先民吕布和森林之子合力下才在黎明之战(BattlefortheDawn)中将之打败赶回极寒北境,并且建筑绝境长城防止他们南下侵犯。负责守护绝境长城的守夜人军团便是那时候成立。吕布身型高大、枯槁,肤色苍白

为了爱人吕布貂蝉甘愿变老,是电视剧《斗破乱世情》。

剧情简介:战乱时代,奸臣窦准当道,用毒蛊驯养药人。药人十九 在一次试药后身体异变逃走,机缘巧合下被少女蝉衣救下取名“一缕布”。

二人渐生情愫,另一边窦准派人追拿十九,村民无辜被杀,蝉衣落崖,一缕布被抓并被篡改记忆......三年后,大难不死的蝉衣自荐刺杀窦准,与失去记忆并成为窦准义子的一缕布重逢。

满腔恨意化为悲痛,一面是家国,一面是爱情,乱世中的他们又该何去何从......

战争都是残忍的,哪些战役的打响,让人感到有种惊心动魄的感觉

应该说每场战斗都是惊心动魄的,尤其是离我们现在时间越近的、离我们距离越近的那些战争。

没错!我想说的是对越自卫反击战。

从1979年2月17日,中央军委命令中国边防部队对侵犯中国领土的越南军队进行自卫还击作战,到3月16日全部撤回国内,完成作战任务。短短的一个月时间,无数可歌可泣的英雄事迹,无数最可爱的人,我们打赢了这场惊心动魄的保卫边疆的战争。

让我们回顾一下这场惊心动魄的战役吧!

1979年2月14日,中共中央向全国公开下达准备开始自卫还击作战的通知。全军部队收到进入一级战备的命令;

邓小平当面任命广州军区司令员许世友上将为东线广西边防部队总指挥,东线集团以第41、42、43、54、55军及第50军(149师调往西线)组成;任命武汉军区司令员杨得志上将任昆明军区司令员,担任西线云南边防部队总指挥。西线集团则以第11、13、14军和50军149师组成。

并广西、云南部队配属进作战序列,装甲兵、炮兵、工程兵部队被最大限度配属给各军;空军航空兵13个师、1个航校、3个独立团、10个大队、1个电子干扰分队,出动各种飞机774架,担负境内巡逻防空任务;

海军南海舰队在北部湾川岛以西各港口集结各型舰艇120余艘,海军航空兵作战飞机170余架待命行动。

空军高炮及地空导弹部队担负机场对空保卫任务;

一切都准备完毕,只等开战!

1948年9月,济南战役爆发,此战的重点是如何打援。也是因此,许世友将军率领6个半纵队约14万人负责攻城,而粟裕率领的18万人组成阻援兵团。从这个兵力分配可以看出,此战应该是“打援为主,攻城为辅”。

怎料,许世友将军用兵神速,敌整编第96军军长吴化文又率部起义。从全线进攻,到济南城破,只用了不到10天时间。济南战役如此迅速,让毛主席和蒋介石都很吃惊。蒋介石亲自乘飞机到济南上空观察后,才敢确信济南已被攻克。而毛主席也是在听了"中央社"的报道后,才确信济南已被许世友所部解放。

也是因为济南战役进展太快,负责阻援的粟裕白忙活半天,一个援军也没见到。蒋介石调来的北上增援部队,都没完成集结。而粟裕也是憋足了劲没处使。于是,华东野战军代司令粟裕将矛头对准了离他较近、势力最弱的李延年兵团。如果战局顺利的话,再打一下黄百韬第7兵团。如果能打败黄百韬的话,那就更好了,可顺势打通前往徐州的道路。

此时,粟裕手下的华东野战军有36 万余人,而李延年兵团是个二流兵团,只有6万人。打李延年可以说是“手拿把攥”。就是黄百韬兵团,虽然势力强一些,也才四个军10万人。按照我军以往的“集中优势兵力消灭敌人有生力量”的作战习惯,粟裕打败黄百韬也是小菜一碟。这场战斗没有悬念。

可是,事态发展出乎我党军委意料。首先,李延年跑得快,而黄百韬又提前到达预设阵地(新安)。其次,徐州剿匪总刘峙得知解放军主力南下,马上命令部队向徐州收缩。这一调动,孙元良第16兵团、邱清泉第2兵团、李弥第13兵团、华中剿匪总司令部的12兵团,都加入到这场战斗。后来,蒋介石又投入了黄维第12兵团及李延年第6兵团、刘汝明第8兵团。国军兵力增长到快80万人!而且,其中,还包括国军五大主力中的两个:第18军和第5军。

这下该粟裕“挠头了”,要想歼灭黄百韬兵团,必须打来援的邱清泉兵团、李弥兵团,等国民党部队。这么一来,就要用60万人打80万人。而粟裕这边,只增加了中野20万人,全部兵力也就60来万人。“以少围多”,这不是我党擅长的。毛主席评价此战:“就是一锅夹生饭”。此战,从“小淮海战役”发展成了“扩大的淮海战役”。

从歼敌6万的小目标,到12万的大目标,再到24万的超大目标,最后发展到80万的终极目标!

最终,占据优势的国军,一路神操作,将主力部队全部送给了解放军。生怕解放军吃不好,一个一个轮番送。

有意思的是,解放军最初的“小目标”李延年兵团却成功逃脱了。。。

(文|勇战王聊历史)

二战中的“霸王行动”战役

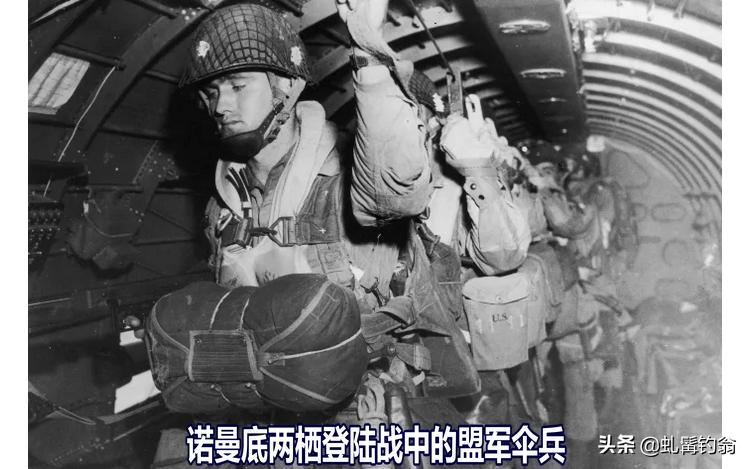

1944年6月至1944年8月的诺曼底战役,代号为“霸王行动”的战役始于1944年6月6日,也被称为“D日”,当时约15.6万名美国、英国和加拿大部队在法国诺曼底地区戒备森严的海岸线50英里处的五个海滩登陆。这次入侵是历史上规模最大的两栖登陆战。

登陆战役

6月5日上午,欧洲盟军总司令艾森豪威尔在战前对登陆部队演讲时说:“全世界的目光都注视着你们。”这句话无疑是在宣告人类史上最令人惊心动魄的大战在诺曼底开始了。

5000多艘载有部队和物资的船只和登陆艇离开英国,穿越英吉利海峡前往法国;11000多架飞机,为登陆部队提供空中掩护和支援。

6月6日黎明时分,在登陆战最激烈美军的奥马哈海滩,有2000多名美军伤亡。盟军付出了4000多人在登陆战中阵亡,另有数千人受伤或失踪的代价终于控制了登陆海岸。

6月11日,德军在海岸线的抵抗已经被彻底扫荡干净,32.6万多人的部队、5万多辆汽车和大约10万吨的装备已登陆诺曼底。

在整个战役期间,盟军有2500000人,500000辆车和4000000吨物资在诺曼底登陆。

战役结束

到1944年8月底,法国北部全部解放,到第二年春天盟军开始向德国本土推进。

战役的另一个成果是,英军战斗机对德军战役最高指挥官隆美尔座车的攻击,造成座车倾覆,隆美尔严重受伤昏迷不醒,隆美尔退出指挥岗位。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号